Актуальность исследования вызвана тем, что современный терроризм является весьма сложной системой, которая выстраивается на основе плотно взаимодополняющих друг друга процессов: идеологическом, криминальном, военном, политическом, религиозном и националистическом. Терроризм не только несет угрозу безопасности всему мировому сообществу, но и стремится приобретать все новые виды. Так, например, одним из наиболее опасных для человечества является химический терроризм с использованием химических веществ. Именно по этим причинам целью данного исследования стало изучение особенностей рассматриваемого преступного проявления с последующей разработкой мер противодействия актам химического террора. В процессе исследования обозначенного явления автором выявлены обстоятельства, обуславливающие высокую вероятность совершения на территории Российской Федерации химических терактов. Также были проанализированы потенциальные способы, которые могут быть использованы международными террористами для совершения террористических атак, и акцентировано внимание на том, что тактика и технология химического терроризма существенно отличаются от других форм террористических угроз, исходящих от международных террористических групп, использующих для совершения терактов химические компоненты. Автор приходит к выводу о том, что высокий риск возникновения чрезвычайных ситуаций, вызванных химическим заражением, может возникнуть не только из-за деятельности промышленных предприятий, специализирующихся на использовании химических компонентов, но и из-за возможных актов химического терроризма. Именно по этой причине одним из важных направлений антитеррористической деятельности является противодействие химическому терроризму, который стремится адаптироваться, бросает вызовы и угрожает современному миропорядку и цивилизации. По мнению автора, только эффективно функционирующая система усиления национальной безопасности в сфере борьбы с международным химическим террором позволит обеспечить требуемую защищенность населения не только отдельных российских регионов, но и всего государства в целом от последствий данного преступного проявления, а также устранить большинство причин и условий, его детерминирующих. Поэтому для минимизации глобальных вызовов, исходящих со стороны международного химического террора, предложен комплекс мер, который может способствовать дальнейшему противодействию рассматриваемым угрозам.

Идентификаторы и классификаторы

Терроризм xxI века все чаще заявляет о себе как о глобальном масштабном явлении, бросая вызовы государствам и активно стремясь к формированию нового мироустройства. Среди новейших трендов стремительного эволюционирования международного террора в первую очередь следует подчеркнуть выбор международными террористическими группировками различных новых способов совершения террористических нападений, что, в свою очередь, существенно затрудняет прогнозирование и противодействие потенциальным террористическим угрозам. Вместе с этим в значительной степени существенная оптимизация террористической деятельности происходит и за счет совершенствования ее информационной и технической оснащенности, что также осложняет ведение отечественными правоохранителями борьбы с современным террором.

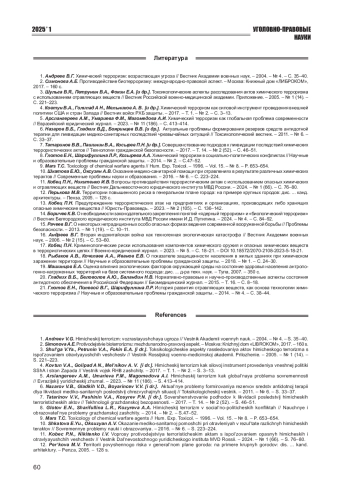

Список литературы

1. Андреев В.Г. Химический терроризм: возрастающая угроза // Вестник Академии военных наук. - 2004. - № 4. - С. 35-40.

2. Симонова А.Е. Противодействие биотерроризму: международно-правовой аспект. - Москва: Книжный дом “ЛИБРОКОМ”, 2017. - 160 с.

3. Шульга В.Я., Петрунин В.А., Фокин Е.А. [и др.]. Токсикологические аспекты расследования актов химического терроризма с использованием отравляющих веществ // Вестник Российской военно-медицинской академии. Приложение. - 2005. - № 1 (14). - С. 221-223.

4. Ковтун В.А., Голипад А Н., Мельников А. В. [и др.]. Химический терроризм как силовой инструмент проведения внешней политики США и стран Запада // Вестник войск РХБ защиты. - 2017. - Т. 1. - № 2. - С. 3-13. EDN: YOQBYL

5. Арслангереев А.М., Умариева Ф.М., Магомедова А.И. Химический терроризм как глобальная проблема современности // Евразийский юридический журнал. - 2023. - № 11 (186). - С. 413-414. EDN: KRRTIU

6. Назаров В.Б., Гладких В.Д., Бояринцев В.В. [и др.]. Актуальные проблемы формирования резервов средств антидотной терапии для ликвидации медико-санитарных последствий чрезвычайных ситуаций // Токсикологический вестник. - 2011. - № 6. - С. 33-37. EDN: TQAWOX

7. Татаринов В.В., Пашинин В.А., Косырев П.Н. [и др.]. Совершенствование подходов к ликвидации последствий химических террористических актов // Технологии гражданской безопасности. - 2017. - Т. 14. - № 2 (52). - С. 46-51. EDN: YSYUXP

8. Глотов Е.Н., Шарифуллина Л.Р., Козырева А.А. Химический терроризм в социально-политических конфликтах // Научные и образовательные проблемы гражданской защиты. - 2014. - № 2. - С.47-52. EDN: SQCKEJ

9. Mars T.C. Toxicology of chemical warfare agents // Hum. Exp. Toxicol. - 1996. - Vol. 15. - № 8. - P. 653-654.

10. Шкатова Е.Ю., Оксузян А.В. Оказание медико-санитарной помощи при отравлениях в результате различных химических терактов // Современные проблемы науки и образования. - 2016. - № 6. - С. 223-224. EDN: XIBHUP

11. Кобец П.Н., Никитенко И.В. Вопросы противодействия террористическим актам с использованием опасных химических и отравляющих веществ // Вестник Дальневосточного юридического института МВД России. - 2024. - № 1 (66). - С. 76-80. EDN: FZSFZY

12. Перькова М.В. Территории повышенного риска в генеральном плане города: на примере крупных городов: дис.. канд. архитектуры. - Пенза, 2005. - 128 с. EDN: NNQDTZ

13. Кобец П.Н. Предупреждение террористических атак на предприятиях и организациях, производящих либо хранящих опасные химические вещества // Юристъ-Правоведъ. - 2023. - № 2 (105). - С. 136-142. EDN: WBYEKK

14. Боричев К.В. О необходимости законодательного закрепления понятий “ядерный терроризм” и “биологический терроризм” // Вестник Белгородского юридического института МВД России имени И.Д. Путилина. - 2024. - № 4. - С. 84-92. EDN: YDTAPF

15. Рачеев В.Г. О некоторых нетрадиционных особо опасных формах ведения современной вооруженной борьбы // Проблемы безопасности. - 2013. - № 1 (19). - С. 10-11.

16. Андреев В.Г. Вторая индокитайская война как техногенная экологическая катастрофа // Вестник Академии военных наук. - 2006. - № 2 (15). - С. 53-60. EDN: HULBKF

17. Кобец П.Н. Криминологические риски использования компонентов химического оружия и опасных химических веществ в террористических целях // Военно-юридический журнал. - 2023. - № 5. - С. 18-21. DOI: 10.18572/2070-2108-2023-5-18-21 EDN: TQZAAB

18. Рыбаков А.В., Кочелаев А.А., Иванов Е.В. О показателе защищенности населения в жилых зданиях при химическом заражении территории // Научные и образовательные проблемы гражданской защиты. - 2018. - № 1. - С. 24-30. EDN: YVTUOG

19. Машинцов Е.А. Оценка влияния экологических факторов окружающей среды на состояние здоровья населения антропогенно-нагруженных территорий на базе системного подхода: дис.. д-ра техн. наук. - Тула, 2007. - 350 с. EDN: QDYQUF

20. Гладких В.Б., Беловолов А.Ю., Баландин Н.В. Нормативно-правовые и научно-производственные аспекты состояния антидотного обеспечения в Российской Федерации // Биомедицинский журнал. - 2015. - Т. 16. - С. 8-18.

21. Глотов Е.Н., Полевой В.Г., Шарифуллина Л.Р. История развития отравляющих веществ, как основа технологии химического терроризма // Научные и образовательные проблемы гражданской защиты. - 2014. - № 4. - С. 38-44. EDN: TACTNV

Выпуск

Другие статьи выпуска

Статья посвящена комплексному анализу правоприменительной практики признания информационных материалов экстремистскими в судебном порядке. Целью исследования является выявление на основе изучения нормативно-правовой базы материалов судебной практики, статистических данных и доктринальных источников основных проблем в данной сфере и определение возможных путей их решения. Методологическую основу исследования составляют общенаучные и специальные методы познания: анализ, синтез, дедукция, правовое моделирование, формально-юридический и сравнительно-правовой методы. Автор диагностирует ряд системных проблем, возникающих в ходе реализации установленной законом процедуры признания информационных материалов экстремистскими, в том числе чрезмерную длительность судебного разбирательства, приводящую к продолжению свободного распространения противоправного контента; проблему сайтов-зеркал, обеспечивающих доступность экстремистских материалов даже после их официального запрета; сложности с мониторингом и контролем за исполнением судебных решений; недостатки межведомственного взаимодействия органов прокуратуры и Роскомнадзора. На основе анализа выявленных проблем автор предлагает комплекс мер правового и организационного характера, направленных на повышение эффективности противодействия распространению экстремистских материалов в сети Интернет. В части оптимизации судебных процедур обосновывается целесообразность введения упрощенного порядка рассмотрения дел в отношении повторно размещаемого противоправного контента и наделения прокурора правом требовать внесудебной блокировки зеркал экстремистских сайтов. Предлагается также перестройка системы мониторинга и контроля за исполнением судебных решений на основе налаживания оперативного межведомственного взаимодействия, расширения полномочий территориальных прокуроров и создания единой информационной базы данных. Научная и практическая значимость исследования заключается в развитии теоретических основ противодействия экстремизму в сети Интернет, выработке модельных предложений по совершенствованию законодательства и правоприменительной практики. Сформулированные в работе выводы и рекомендации могут быть использованы в законотворческой деятельности, в работе органов прокуратуры и судов, в образовательном процессе юридических вузов.

В теории уголовного права проблема отграничения обмана от злоупотребления доверием является дискуссионной, поскольку на протяжении более чем 100 лет юридическому сообществу не удалось прийти к единому мнению относительно разрешения данного вопроса. Тенденция в непонимании отличительных признаков рассматриваемых способов совершения мошенничества прослеживается и в постановлениях высшей судебной инстанции, что в совокупности приводит к допущению правоприменителями ошибок как при квалификации мошенничества, так и при вынесении итогового решения по делу. Для достижения цели и решения задач исследования применялись такие общенаучные методы, как анализ, синтез, индукция, дедукция, наблюдение и описание. Помимо этого, использовались частнонаучные методы: историко-правовой, сравнительно-правовой и метод правовой статистики. В рамках настоящей статьи были проанализированы подходы к пониманию понятия, содержания и формы способов совершения мошенничества на разных исторических этапах развития уголовного законодательства Российской Федерации. По итогам исследования сделан вывод о том, что только обман является способом совершения мошенничества, а злоупотребление доверием выступает в отдельных случаях лишь условием для совершения мошеннического обмана.

Настоящая статья является обзором существующего нормативного регулирования в сфере оценки эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации, а также их аппаратов. В работе рассматривается историческое формирование действующей плановой системы оценки, предпосылки и изменения, произошедшие в 2021 году в связи с принятием Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» в новой редакции. В статье анализируются преимущества и недостатки настоящей плановой системы, целесообразность и наглядность учитываемых показателей, произошедшие за годы изменения перечней таких показателей, их влияние на принятие взвешенных управленческих решений, рассматриваются введение рейтинговой системы вместо плановой оценки деятельности высших должностных лиц в Российской Федерации, возможные показатели, предполагаемые проблемы, перспективы введения такой системы, а также получаемые преференции и способы стимулирования принятия благоприятных общественно полезных решений. Затрагивается вопрос о недостаточной осведомленности общественности о действующей системе оценки эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации, например о частных исследованиях известных рейтингов губернаторов.

В статье проанализированы признаки объективной стороны состава административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.1.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Выделяется основной непосредственный объект состава административного правонарушения, предусмотренного данной статьей, которым выступают общественные отношения, связанные с обеспечением безопасности здоровья человека. Наряду с основным предлагается признать наличие дополнительного объекта, выраженного в общественных отношениях, складывающихся по поводу обеспечения личного достоинства человека. В результате исследования объективной стороны изучаемого состава административного правонарушения автор приходит к выводу, что вне зависимости от вида насильственного действия, количества и характера ударов для оконченного административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.1.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, характерно наличие последствия в виде физической боли. Следовательно, побои представляют собой физическое насилие, влекущее за собой только боль. Исходя из этого, по характеру и степени общественной опасности причинение побоев, предусмотренных ст. 6.1.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, можно считать насилием, не опасным для здоровья человека. В случае, когда причинение побоев и иных насильственных действий не оставляют объективно диагностируемых телесных повреждений, последствия выражаются только в виде физической боли у потерпевшего лица. Проанализировано понятие «иные насильственные действия», которое истолковывается довольно широко - автором предлагается акцентировать внимание не на перечислении конкретных действий, относящихся к «иным насильственным», а отличать их по указанным в статье критериям. Анализ значительного количества определений боли приводит к выводу, что в процессе квалификации административных побоев субъекту правоприменения необходимо понимать, что физическая боль предполагает четыре фазы, указанные в выводе.

В современном обществе женщины все активнее участвуют в незаконном обороте наркотиков, причем в наркопреступлениях они не только второстепенные участницы, но и нередко выступают на первых, ключевых ролях. Преступность среди лиц женского пола, связанная с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, получила широкую распространенность в большинстве регионов Российской Федерации, а ее предупреждение стало актуальной проблемой для науки и практики. В незаконный оборот наркотиков вовлекается все большее количество женщин молодого и несовершеннолетнего возраста - студенток, учащихся колледжей, профессионально-технических училищ и даже школьниц. Однако эффективность работы по профилактике женской преступности в сфере незаконного оборота наркотиков оставляет желать лучшего. Доля женщин-преступниц в общем количестве правонарушителей с каждым годом растет. Исследования в области женской наркопреступности являются ценной информацией для специалистов, занимающихся профилактикой наркопреступлений и наркомании. На основе анализа, проведенного автором исследования, определяется понятие личности женщины-наркопреступницы, выявляются основные социально-демографические характеристики личности женщин, совершивших наркопреступления (возраст на момент совершения преступления, источник дохода, семейное положение, наличие детей, образование), составляется среднестатистический портрет женщины-наркопреступницы.

В статье приводится краткая история создания и становления взрывотехнических подразделений в системе МВД России, рассматриваются особенности выполняемых ими задач, а также порядок взаимодействия с другими подразделениями и службами органов внутренних дел на данных этапах. Проводится анализ результатов административно-правового реформирования в системе МВД России, ставшего следствием передачи взрывотехнических подразделений в подчинение Росгвардии. Анализируется ряд нормативно-правовых актов, регулирующих вопросы обезвреживания взрывоопасных предметов, и их влияние на практическую деятельность подразделений МВД России. Данный анализ позволяет выявить проблемные вопросы межведомственного взаимодействия взрывотехнических подразделений с подразделениями МВД России в вопросах обезвреживания взрывоопасных предметов. С учетом текущей криминогенной обстановки, касающейся незаконного оборота взрывчатых веществ и взрывных устройств и увеличения количества военных преступлений с их использованием, предлагаются возможные варианты создания в системе МВД России данных подразделений. Предложения, сформированные автором в настоящей статье, позволят не только повысить эффективность противодействия современным угрозам от незаконного оборота взрывчатых веществ и взрывных устройств, но и будут способствовать повышению профессионального уровня сотрудников системы МВД России в целом.

По умолчанию феномен дроповодов рассматривается как один из ключевых элементов в структуре современной киберпреступности, существенно осложняющий борьбу с незаконными финансовыми операциями и отмыванием денежных средств. Тем не менее актуальная правовая практика выявляет ряд проблем, связанных с противодействием деятельности дроповодов, что привлекает повышенное внимание законодателя, правоохранительных органов и научного сообщества. В настоящей статье акцент сделан на криминологическом анализе феномена дроповодов в контексте современной киберпреступности. Отмечено, что деятельность дроповодов характеризуется высокой степенью организованности и адаптивности к изменяющимся условиям информационно-телекоммуникационной среды. Выявлены специфические особенности данного явления: использование электронных средств платежа для обналичивания преступных доходов; вовлечение в противоправную деятельность широкого круга лиц (дропов); трудности в обнаружении и привлечении к ответственности организаторов схем обналичивания. Установлено, что действующее законодательство недостаточно эффективно в части пресечения деятельности дроповодов, что не всегда соответствует интересам правосудия и препятствует реализации принципов неотвратимости наказания и защиты финансовой безопасности государства. Сделан вывод о том, что, несмотря на существующие нормативно-правовые акты, практика борьбы с дроповодами наполнена коллизиями и пробелами. Среди наиболее значимых проблем выделены отсутствие четких правовых определений и квалификации деятельности дроповодов, а также недостаточная регламентация ответственности за передачу электронных средств платежа третьим лицам. Отмечена необходимость совершенствования нормативной базы для обеспечения единообразия правоприменительной практики и усиления эффективности борьбы с киберпреступностью, связанной с обналичиванием преступных доходов. В заключение представлены рекомендации по устранению выявленных проблем, включая разработку и принятие специальных законодательных мер, направленных на криминализацию деятельности по организации схем обналичивания через дропов. Реализация данных предложений позволит усилить потенциал правовых механизмов в борьбе с феноменом дроповодов, а также повысить эффективность и справедливость правоохранительной деятельности в сфере кибербезопасности.

В статье рассматриваются проблемы изучения общественного мнения как одного из важнейших оценочных критериев деятельности органов внутренних дел. Обращается внимание на различные этапы реформирования системы оценки деятельности правоохранительных органов, на возникающие в процессе изучения общественного мнения проблемы, а также рассматриваются различные объективные и субъективные факторы, влияющие на его результаты. В частности, отмечается, что правоприменительная деятельность органов внутренних дел охватывает настолько широкий круг граждан, что даже при эффективной работе сотрудников органов внутренних дел существует большая вероятность негативных оценок за счет наличия в числе респондентов лиц, имеющих проблемы с законом. В связи с этим абсолютизация значения опросов общественного мнения в процессе оценки деятельности органов внутренних дел вряд ли целесообразна. В то же время при всех сложностях и проблемах общественное мнение, безусловно, продолжает оставаться одним из важнейших оценочных критериев деятельности органов внутренних дел, а одной из приоритетных управленческих задач руководителей всех уровней является формирование позитивного отношения населения к деятельности подчиненных служб и подразделений.

Вопрос ответственности исполнительных органов власти, в том числе в части проводимой государственной финансовой политики, имеет вневременную актуальность и служит индикатором развития гражданского общества. Работа посвящена изучению правовых основ и сложившейся практики реализации общественного и парламентского финансового контроля в Российской Федерации. Установлено, что общественный финансовый контроль в России не получил должного развития, ему свойственны низкий уровень инициативности субъектов контроля и преобладание таких форм, как общественные обсуждения и слушания проектов нормативных правовых актов. Парламентский финансовый контроль благодаря особому статусу парламентариев, наделенных полномочиями непосредственно народом, можно считать сочетанием государственного и общественного контроля. При этом отсутствие на современном этапе развития страны политической самостоятельности парламента сводит предметы парламентского финансового контроля к второстепенным вопросам. Важным аспектом финансового контроля является компетентность контролирующих органов, в связи с этим Счетная палата России и контрольно-счетные органы субъектов Российской Федерации являются наиболее полновесной формой осуществления парламентского финансового контроля. Автор видит наиболее перспективным направлением развития парламентского контроля дальнейшее совершенствование системы органов внешнего государственного финансового контроля, а также нормативное закрепление порядка их взаимодействия с контролем общественным.

В настоящей статье автор определяет место производства по делам об административных правонарушениях в судах общей юрисдикции в системе отечественного административного процесса. Для освещения этой сложной темы анализируются научные труды основоположников доктрины административного процесса, последовательность вносимых в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях изменений, руководящие разъяснения высших судов и судебная практика. Складываясь в общую картину, изученный материал позволяет констатировать следующее. Производство по делам об административных правонарушениях неоднородно по своей структуре и на сегодняшний день является двуединым административно-юрисдикционным производством. Оно состоит из двух видов, эволюционирующих в разных направлениях, - несудебного производства и производства по делам об административных правонарушениях в судах общей юрисдикции.

На базе второго вида формируются другие аналогичные судебные административно-юрисдикционные производства: судебное обжалование представлений об устранении причин и условий совершения административного правонарушения, меры обеспечения производства по делу и определений об отказе в восстановлении 20-дневного срока оплаты административного штрафа в льготном размере. В свою очередь, административно-юрисдикционный процесс развивается в направлении дифференциации на несудебные и судебные производства. Предвосхищая формирование последних, автор ставит под сомнение целесообразность принятия единого Процессуального кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. В качестве разумной альтернативы предлагается изъять из Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях не всю процессуальную часть, а судебные производства с разработкой Кодекса судебной административной юрисдикции.

В статье рассматриваются нормативные правовые и функциональные основы построения Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - РСЧС). Представлены статистические сведения о количестве произошедших чрезвычайных ситуаций в последние годы и их последствиях. Сделан вывод о том, что на современном этапе проявляются такие проблемные вопросы организации функционирования РСЧС, как слабость нормативно-правовой базы в сфере общественной безопасности и определения концептуальных подходов к чрезвычайным ситуациям, межведомственная разобщенность, наличие «корпоративных» интересов, отсутствие единых требований, связанных с техническим оснащением и использованием средств связи, специальных средств, вооружения и др. Представлены проблемные вопросы участия отдельных федеральных органов исполнительной власти в РСЧС. В целях преодоления указанных явлений делается вывод о необходимости научного обоснования выработки единых подходов к деятельности федеральных органов исполнительной власти в рамках совершенствования РСЧС.

Целью настоящей статьи является исследование правовых и организационных основ построения и функционирования российской системы противодействия чрезвычайным ситуациям (далее - ЧС), выявление основных проблемных моментов в данной сфере, а также предложение отдельных рекомендаций, направленных на совершенствование государственного управления в противодействии чрезвычайным ситуациям различной этимологии.

Авторская методология настоящей работы включает использование формально-юридического и сравнительно-правового методов исследования нормативных правовых актов, отдельных методов общенаучного познания, таких как анализ, синтез и т. д., метода сравнительного анализа правоприменительной практики, статистического метода и в целом системного похода к изучению взаимосвязей в рамках системы управления в чрезвычайных ситуациях.

В статье рассматриваются возможности цифровизации отдельных направлений деятельности экспертов-криминалистов и особенности аппаратно-программных средств визуализации дорожно-транспортных происшествий. Отмечается, что дорожно-транспортное происшествие по своей сути представляет собой многофакторное явление, восприятие отдельных элементов которого его участниками, свидетелями и экспертами может вызвать серьезные затруднения - частично их устранить помогут современные цифровые технологии визуализации и анимации, ориентированные на физиологическую специфику понимания человеком значительной части информации с помощью органов зрения. Выявлены причины необходимости цифровизации действий экспертно-криминалистической деятельности на основе формализации знаний, умений и навыков сотрудников правоохранительных органов. Отмечено, что в настоящее время сложились условия на основании применения сформировавшегося метода компьютерного моделирования и криминалистической реконструкции для перехода на интерактивные и мультимедийные технологии осуществления профессиональной деятельности экспертами-криминалистами, а наиболее эффективным методом проведения экспертиз дорожно-транспортных происшествий является построение цифровых моделей с элементами компьютерной анимации. Определены преимущества использования цифровой технологии компьютерной анимации и проанализированы ее конкретные инструменты. Обоснована перспективность использования криминалистической анимации для улучшения коммуникации в судебных процессах.

Национальная безопасность является комплексным правовым явлением, в систему которой входят совокупность взаимосвязанных элементов. В свою очередь, деятельность по обеспечению национальной безопасности характеризуется многофункциональностью, поскольку она направлена на предотвращение и нейтрализацию как внутренних, так и внешних угроз. В современной геополитической реальности актуальные вызовы ставят перед государством новые задачи в сфере обеспечения национальной безопасности. В целях противодействия деструктивному влиянию на Российскую Федерацию органы публичной власти формируют государственную политику, которая должна учитывать наиболее значимые потребности личности, общества и государства, которые определяются как национальные интересы. В данной статье авторы исследуют сущностные характеристики национальных интересов как правового явления, их место и значение в системе обеспечения национальной безопасности Российской Федерации. Отдельно подчеркивается диалектическая связь национальных интересов и права, которое выступает инструментом их признания, закрепления и обеспечения со стороны государства, выступая тем самым одной из гарантий. Результатом научного осмысления природы национальных интересов является их авторская классификация, а также анализ особенностей процесса формирования наиболее значимых потребностей триады объектов обеспечения национальной безопасности.

В статье освещаются особенности организации и результаты научной и редакционно-издательской деятельности Белгородского юридического института МВД России имени И. Д. Путилина за последнее десятилетие.

Статистика статьи

Статистика просмотров за 2025 - 2026 год.

Издательство

- Издательство

- Бел ЮИ МВД России имени И.Д. Путилина

- Регион

- Россия, Белгород

- Почтовый адрес

- 308024, г. Белгород, ул. Горького, 71

- Юр. адрес

- 308024, г. Белгород, ул. Горького, 71

- ФИО

- АЛЕКСАНДРОВ АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ (Начальник института)

- E-mail адрес

- belui@mvd.ru

- Контактный телефон

- +7 (472) 2557113