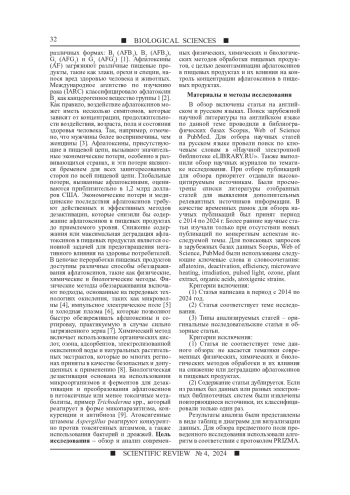

Афлатоксины, токсичные вторичные метаболиты, вырабатываемые видами Aspergillus spp, представляют значительный риск для здоровья из-за их канцерогенных, тератогенных и мутагенных свойств. Цель исследования – обзор и анализ современных физических, химических и биологических методов обработки пищевых продуктов, с целью дезактивации афлатоксинов. В обзор включены статьи на английском и русском языках. Поиск зарубежной научной литературы на английском языке по данной теме проводили в библиографических базах Scopus, Web of Science и PubMed. Для отбора научных статей на русском языке провели поиск по ключевым словам в «Научной электронной библиотеке eLIBRARY. RU». В качестве временных рамок для обзора научных публикаций был принят период с 2014 по 2024 г. Физические методы, такие как микроволновое нагревание, гамма- и электронно-лучевое облучение, импульсный свет и ультрафиолетовая обработка, показали свою эффективность по снижению уровня загрязнения афлатоксинами продуктов питания, однако точные механизмы действия и их влияние на различные пищевые матрицы требуют дальнейшего изучения. Химические методы, включая использование озона, натуральных растительных экстрактов и органических кислот, также эффективны за счет реактивных свойств этих агентов для нейтрализации афлатоксинов. Однако медленное проникновение этих агентов в более глубокие слои загрязненных пищевых продуктов создает ограничение по их использованию. Пробиотические бактерии и дрожжи продемонстрировали потенциал в связывании и снижении биодоступности афлатоксинов, особенно афлатоксина B1, как в исследованиях in vitro, так и in vivo. Важнейшим аспектом развития этих технологий является интеграция интеллектуальной упаковки и искусственного интеллекта. Несмотря на значительный прогресс в разработке методов инактивации афлатоксинов, остаются проблемы в оптимизации этих методов для различных видов пищевого сырья, продуктов питания и обеспечения их безопасности и эффективности.

Идентификаторы и классификаторы

За последнее десятилетие продукты питания, загрязненные микотоксинами, стали критической проблемой для глобальной безопасности пищевых продуктов. Афлатоксины – вторичные метаболиты, вырабатываемые грибами видов Aspergillus flavus и Aspergillus parasticus.

Список литературы

1. Abdolmaleki K., Javanmardi F., Gavahian M., Phimolsiripol Y., Ruksiriwanich W., Mir S.A. Emerging technologies in combination with probiotics for aflatoxins removal: An updated review // International Journal of Food Science & Technology. 2022. Vol. 57. No. 9. Р. 5712-5721. DOI: 10.1111/ijfs.15926.

2. Bhardwaj K., Meneely J.P., Haughey S.A. Risk assessments for the dietary intake aflatoxins in food: A systematic review (2016–2022) // Food Control. 2023. Vol. 149. Р. 109687. DOI: 10.1016/j.foodcont.2023.109687.

3. Kinyenje E., Kishimba R., Mohamed M., Mwafulango A., Eliakimu E., Kwesigabo G. Aflatoxicosis outbreak and its associated factors in Kiteto, Chemba and Kondoa districts, Tanzania // PLOS Global Public Health. 2023. Vol. 3. Р. e0002191. DOI: 10.1371/journal.pgph.0002191.

4. Patil H., Shah N.G., Hajare S.N., Gautam S., Kumar G. Combination of microwave and gamma irradiation for reduction of aflatoxin B1 and microbiological contamination in peanuts (Arachis hypogaea L.) // World Mycotoxin Journal. 2019. Vol. 12. Р. 269–280. DOI: 10.3920/WMJ2018.2384. 5. Bulut N., Atmaca B., Akdemir Evrendilek G., Uzuner S. Potential of pulsed electric field to control Aspergillus parasiticus, aflatoxin and mutagenicity levels: sesame seed quality // Journal of Food Safety. 2020. Vol. 40. Р. e12855. DOI: 10.1111/jfs.12855.

6. Бурак Л. Ч., Сапач А.Н., Завалей А.П. Влияние обработки холодной плазмой на качество и пищевую ценность растительного сырья. Обзор предметного поля // Известия вузов. Прикладная химия и биотехнология. 2024. Т. 14, № 2(49). С. 173-183. DOI: 10.21285/achb.914.

7. Бурак Л.Ч. Влияние современных способов обработки и стерилизации на качество плодоовощного сырья и соковой продукции. М.: ИНФРА-М, 2025. 236 с. DOI: 10.12737/0.12737/2154991.

8. Al-Owaisi A., Al-Sadi A.M., Al-Sabahi J.N. In vitro detoxification of aflatoxin B1 by aqueous extracts of medicinal herbs // All Life. 2022. Vol. 15. Р. 314–324. DOI: 10.1080/26895293.2022.2049900.

9. Guzmán-Guzmán P., Kumar A., De los Santos-Villalobos S. Trichoderma species: our best fungal allies in the biocontrol of plant diseases – a review // Plants. 2023. Vol. 12. Р. 1–35. DOI: 10.3390/plants12030432.

10. Mshanga J.P., Makule E.E., Ngure F.M. Physical methods for reduction of aflatoxins exposure in groundnuts in some low-income countries: A review // Current Research in Nutrition and Food Science. 2023. Vol. 11. Р. 504–518. DOI: 10.12944/CRNFSJ.11.2.04.

11. Kaale L.D., Kimanya M.E., Macha I.J., Mlalila N. Aflatoxin contamination and recommendations to improve its control: A review // World Mycotoxin Journal. 2021. Vol. 14. Р. 27–40. DOI: 10.3920/WMJ2020.2599.

12. Javanmardi F., Khodaei D., Sheidaei Z. Decontamination of aflatoxins in edible oils: a comprehensive review // Food Reviews International. 2022. Vol. 38. Р. 1410–1426. DOI: 10.1080/87559129.2020.1812635.

13. Alkadi H., Altal J. Effect of microwave oven processing treatments on reduction of Aflatoxin B1 and Ochratoxin A in maize flour // European Journal of Chemistry. 2019. Vol. 10. Р. 224–227.

14. Sadeghi E., Solaimanimehr S., Mirzazadeh M., Jamshidpoor S. The effect of gamma irradiation, microwaves, and roasting on aflatoxin levels in pistachio kernels // World Mycotoxin Journal. 2022. Vol. 16. Р. 75–84. DOI: 10.3920/WMJ2021.2755.

15. Hassan A.B., Pawelzik E., von Hoersten D. Effect of microwave heating on the physiochemical characteristics, colour and pasting properties of corn (Zea mays L.) grain // LWT. 2021. Vol. 138. Р. 110703. DOI: 10.1016/j.lwt.2020.110703.

16. Бурак Л.Ч., Завалей А.П. Эффективность комбинированного воздействия ультразвука и микроволн при обработке пищевых продуктов // Техника и технология пищевых производств. 2024. Т. 54, № 2. С. 342-357. DOI: 10.21603/2074-9414-2024-2-2510.

17. Zhang Y., Li M., Liu Y., Guan E., Bian K. Degradation of aflatoxin B1 by water-assisted microwave irradiation: Kinetics, products, and pathways // LWT. 2021. Vol. 152. Р. 112310. DOI: 10.1016/j.lwt.2021.112310.

18. Chandravarnan P., Agyei D., Ali A. Green and sustainable technologies for the decontamination of fungi and mycotoxins in rice: A review // Trends in Food Science and Technology. 2022. Vol. 124. Р. 278–295. DOI: 10.1016/j.tifs.2022.04.020.

19. Jalili M., Selamat J. & Rashidi L. Effect of thermal processing and traditional flavouring mixture on mycotoxin reduc tion in Pistachio // World Mycotoxin Journal. 2020. Vol. 13. Р. 381–389. DOI: 10.3920/WMJ2019.2486.

20. Guo Y., Zhao L., Ma Q., Ji C. Novel strategies for degradation of aflatoxins in food and feed. A review // Food Research International. 2021. Vol. 140. Р. 109878. DOI: 10.1016/j.foodres.2020.109878.

21. Бурак Л. Ч. Ограничения и возможности современных технологий обеспечению микробиологической без- опасности пищевых продуктов // Известия высших учебных заведений. Пищевая технология. 2024. № 2-3(396). С. 6-13. DOI: 10.26297/0579-3009.2024.2-3.1.

22. Serra M.S., Pulles M.B., Mayanquer F.T. et al. Evaluation of the use of gamma radiation for reduction of aflatoxin B1 in corn (Zea mays) used in the production of feed for broiler chickens // Journal of Agricultural Chemistry and Environment. 2018. Vol. 7. Р. 21–33. DOI: 10.4236/jacen.2018.71003.

23. Wang Y., Zhou A., Yu B., Sun X. Recent Advances in Non-Contact Food Decontamination Technologies for Removing Mycotoxins and Fungal Contaminants // Foods. 2024. Vol. 13. Р. 2244. DOI: 10.3390/foods13142244.

24. Peng Z., Zhang Y., Ai Z. et al. Current physical techniques for the degradation of aflatoxins in food and feed: safety evaluation methods, degradation mechanisms and products // Comprehensive Reviews in Food Science and Food Safety. 2023. Vol. 22. Р. 4030–4052. DOI: 10.1111/1541-4337.13197.

25. Zou L., Sun Z., Li Q. et al. UV light treatment (278 nm) for detoxification of aflatoxins and application in edible and medicinal herb coix seed // International Journal of FoodScience and Technology. 2024. Vol. 59. Р. 3723–3734. DOI: 10.1111/ijfs.17114.

26. Abuagela M.O., Iqdiam B.M., Mostafa H., Gu L., Smith M.E., Sarnoski P.J. Assessing pulsed light treatment on the reduction of aflatoxins in peanuts with and without skin // International Journal of Food Science and Technology. 2018. Vol. 53. Р. 2567–2575. DOI: 10.1111/ijfs.13851.

27. Mostashari P., Amiri S., Rezazad Bari L., Hashemi Moosavi M., Mousavi Khaneghah A. Physical Decontamination and Degradation of Aflatoxins BT – Aflatoxins in Food: A Recent Perspective // Springer International Publishing. 2021. Р. 207–232. DOI: 10.1007/978-3-030-85762-2_10.

28. Бурак Л.Ч. Использование озоновой технологии в пищевой промышленности. Минск: Государственное предприятие «СтройМедиаПроект», 2022. 144 с. DOI: 10.12731/978-985-7172-84-9.

29. Porto Y.D., Trombete F.M., Freitas-Silva O., de Castro I.M., Direito G.M., Ascheri J.L.R. Gaseous ozonation to reduce aflatoxins levels and microbial contamination in corn grits // Microorganisms. 2019. Vol. 7. Р. 220. DOI: 10.3390/microorganisms7080220.

30. Li H., Xiong Z., Gui D. et al. Effect of ozonation and UV irradiation on aflatoxin degradation of peanuts // Journal of Food Processing and Preservation. 2019. Vol. 43. Р. 1–9. DOI: 10.1111/jfpp.13914.

31. Khoori E., Hakimzadeh V., Mohammadi Sani A., Rashid H. Effect of ozonation, UV light radiation, and pulsed electric field processes on the reduction of total aflatoxin and aflatoxin M1 in acidophilus milk // Journal of Food Processing and Preservation. 2020. Vol. 44. Р. 1–8. DOI: 10.1111/jfpp.14729.

32. Mohamed M.H., Mohamed Ammar M.A., Zaki Z.M. & Youssef A.E.K. Ozone as a solution for eliminating the risk of anatoxins detected in some meat products // Current Research in Nutrition and Food Science. 2022. Vol. 10. No. 1. Р. 334–348. DOI: 10.12944/CRNFSJ.10.1.28.

33. Nunes V.M., Moosavi M., Mousavi Khaneghah A., Oliveira C.A. Innovative modifications in food processing to reduce the levels of mycotoxins // Current Opinion in Food Science. 2021. Vol. 38. Р. 155–161. DOI: 10.1016/j.cofs.2020.11.010.

34. Martínez J., Hernández-Rodríguez M., Méndez-Albores A. et al. Computational Studies of Aflatoxin B1 (AFB1): a review // Toxins. 2023. Vol. 15. Р. 135. DOI: 10.3390/toxins15020135.

35. Kaale L.D. Comparing the effects of essential oils and methanolic extracts on the inhibition of Aspergillus flavus and Aspergillus parasiticus growth and production of aflatoxins // Mycotoxin Research. 2023. Vol. 39. Р. 233–245. DOI: 10.1007/s12550-023-00490-6.

36. Chelaghema A., Strub C., de la Noue A.C., Schorr-Galindo S., Fontana A. Plants for plants: Would the solution against mycotoxins be the use of plants extracts? In: Mycotoxins in food and beverages. 2021. Р. 154–174. DOI: 10.1201/9781003176046-6.

37. Ngowi P.W., Mmongoyo J.A. & Kaale L.D. Chemical composition and bioactive potential of extracts from Diospyros capricornuta F. White against Aspergillus flavus and Aspergillus parasiticus // Tanzania Journal of Science. 2022. Vol. 48. Р. 623–632. DOI: 10.4314/tjs.v48i3.9.

38. Nešić K., Habschied K., Mastanjević K. Possibilities for the biological control of mycotoxins in food and feed // Toxins. 2021. Vol. 13. Р. 198. DOI: 10.3390/toxins13030198.

39. Hassan Z.U., Oufensou S., Zeidan R., Migheli Q., Jaoua S. Microbial volatilome in food safety. Current status and perspectives in the biocontrol of mycotoxigenic fungi and their metabolites // Biocontrol Science and Technology. 2023. Vol. 33. Р. 499–538. DOI: 10.1080/09583157.2023.2205616.

40. Siva Prasad B.M.V., Bhattiprolu S.L., Prasanna Kumari V., Anil Kumar P. Study of antagonistic capabilities of Trichoderma spp. against Alternaria macrospora Zimm. causing leaf spot in cotton // International Journal of Current Microbiology and Applied Sciences. 2018. Vol. 7. Р. 1146–1154. DOI: 10.20546/ijcmas.2018.706.136.

41. Shabeer S., Asad S., Jamal A. Aflatoxin contamination, its impact and management strategies: an updated review // Toxins. 2022. Vol. 14. Р. 1–24. DOI: 10.3390/toxins14050307.

42. Loi M., Logrieco A.F., Pusztahelyi T., Leiter É., Hornok L., Pócsi I. Advanced mycotoxin control and decontamination techniques in view of an increased aflatoxin risk in Europe due to climate change // Frontiers in Microbiology. 2023, Vol. 13. Р. 1–18. DOI: 10.3389/fmicb.2022.1085891.

43. Miljaković D., Marinković J., Balešević-Tubić S. The significance of Bacillus spp. in disease suppression and growth promotion of field and vegetable crops // Microorganisms. 2020. Vol. 8. Р. 1–19. DOI: 10.3390/microorganisms8071037.

44. Møller C.O.D.A., Freire L., Rosim R.E. et al. Effect of lactic acid bacteria strains on the growth and aflatoxin production potential of Aspergillus parasiticus, and their ability to bind aflatoxin B1, ochratoxin A, and zearalenone in vitro // Frontiers in Microbiology/ 2021. Vol. 12. Р. 655386. DOI: 10.3389/fmicb.2021.655386.

45. Бурак Л.Ч., Сапач А.Н. Инновационная упаковка для пищевых продуктов // Научное обозрение. Технические науки. 2023. № 2. С. 50-57. DOI: 10.17513/srts.1434.

46. Бурак Л.Ч., Сапач А.Н., Пиарик М.И. Интеллектуальная упаковка для овощей и фруктов, классификация и перспективы использования: Обзор предметного поля // Health, Food & Biotechnology. 2023. Т. 5, № 1. С. 51-80. DOI: /10.17513/srts.1434.

47. Бурак Л. Ч. Обзор разработок биоразлагаемых упаковочных материалов для пищевой промышленности // Ползуновский вестник. 2023. № 1. С. 91-105. DOI: 10.25712/ASTU.2072-8921.2023.01.012.

48. Jafarzadeh S., Hadidi M., Forough M., Nafchi A.M., Mousavi Khaneghah A. The control of fungi and mycotoxins by food active packaging: a review // Critical Reviews inFood Science and Nutrition. 2023. Vol. 63. Р. 6393–6411. DOI: 10.1080/10408398.2022.2031099.

49. Opoku B., Osekre E.A., Opit G., Bosomtwe A., Bingham G.V. Evaluation of hermetic storage bags for the preservation of yellow maize in poultry farms in Dormaa Ahenkro // Ghana. Insects. 2023. Vol. 14. Р. 141. DOI: 10.3390/insects14020141.

50. Kim Y.K., Qin J., Baek I. et al. Detection of aflatoxins in ground maize using a compact and automated Raman spectroscopy system with machine learning // Current Research in Food Science. 2023. Vol. 7. Р. 100647. DOI: 10.1016/j.crfs.2023.100647.

Выпуск

Другие статьи выпуска

Целью исследования является определение видового состава клещей рода Rhipicephalus у сельскохозяйственных животных северо-восточного региона Узбекистана. Исследовательские работы проводились в весенний, летний и осенний сезоны 2021–2023 гг. в фермерских и личных подсобных хозяйствах. Всего исследовано 6023 особи сельскохозяйственных животных, с них собрано 16108 экземпляров клещей рода Rhipicephalus, следующих видов: Rhipicephalus sanguineus, Rhipicephalus turanicus, Rhipicephalus rossicus, Rhipicephalus pumilio, Rhipicephalus bursa, Rhipicephalus schulzei и Rhipicephalus annulatus. По количеству проб клещей, собранных от животных в ходе исследования, было отмечено численное превосходство вида R. sanguineus. Заражение животных клещами связано с повышением температуры воздуха. Пик зараженности клещами приходится на май, а самые низкие показатели наблюдаются в сентябре. В ходе исследования были изучены биологические особенности видов R. sanguineus и R. turanicus. Наевшись кровью, самки клещей покидают тело хозяина, прячутся в трещинах стен, камнях, и начинается период перед откладкой яиц. По соотношению полов личинок – самок было много, а особей мужского пола отмечено меньше.

В данном исследовании определялись макроэлементы (кальций, натрий, магний и калий), а также микроэлементы (железо, цинк, медь, марганец, кобальт и бром) в волосах детей младшего школьного возраста (7–11 лет), проживающих в Самаркандской области, в зависимости от возраста и пола. В исследовании приняли участие 200 обучающихся младших классов, проживающих в различных биогеохимических районах Самаркандской области, было проанализировано состояние макро- и микроэлементов в волосах 100 девочек и 100 мальчиков. По результатам исследований анализ макро- и микроэлементов показал, что некоторые макрои микроэлементы различаются в зависимости от возраста и пола, в частности среди макроэлементов у детей 9 лет только содержание макроэлемента натрия отличалось убедительной разницей в волосах мальчиков и девочек (789±24,5 мкг/г и 637,8±141,1 мкг/г, р < 0,01). Возрастные различия по микроэлементам обнаруживаются по марганцу, который у девочек 10 лет ниже (p < 0,001), и по хрому, у девочек 7 и 11 лет он выше (p < 0,001). Причина этого может быть связана с рационом и биогеохимическими особенностями места проживания. Указанные показатели имеют значение для правильного определения количества макро- и микроэлементов в рационе детей 7–11 лет, проживающих в данном регионе. Также следует отметить, что подобные исследования проводятся впервые в этом регионе и полученные результаты могут быть рекомендованы как нормативные данные.

Целью исследования является определение видового разнообразия, распределения клещей по прокормителям – сельскохозяйственным животным, их сезонной динамики в Джизакской области. Исследования проводились в 2023-2024 гг. Проведен анализ видового разнообразия клещей семейства Ixodidae – эктопаразитов сельскохозяйственных животных. Всего было собрано 1692 экз. клещей, включая 942 самцов, 499 самок и 251 нимфу, с 590 животных, включая крупный рогатый скот, коз, овец, верблюдов и лошадей. Идентифицировано 7 видов клещей, относящихся к двум родам: Hyalomma, Rhiphicephalus. Доминирующими видами оказались Hyalomma asiaticum, Rhiphicephalus annulatus, Rhipicephalus turanicus Характеризуя сезонную динамику зараженности животных клещами в исследуемой области, можно отметить: максимальная зараженность зарегистрирована в весеннем сезоне, затем следует осень, на третьем месте летний период, и минимальная зараженность – зимой. Среди сельскохозяйственных животных по показателю относительной численности иксодовых клещей максимальная заражённость была у крупного рогатого скота, за ними следовали лошади и верблюды, минимальный показатель – у мелкого рогатого скота. Локализация паразитов оказалась различной, большее количество клещей было собрано с вымени и паха, затем под хвостом, затем с ушей, за ними следовали плечи, шея, грудь, а минимальное количество клещей обнаружено на других частях тела. Кроме того, самым специфичным видом с самой сильной приуроченностью к Bos taurus оказался Rhiphicephalus annulatus, а H. scupense – к верблюдам.

В данной статье рассматривается экологическая характеристика родниковой воды. Проведена оценка родниковой воды по органолептическим и биохимическим показателям. Целью работы является изучение качества родниковых вод, анализ их состояния в соответствии с требованиями нормативных документов, регулирующих качество родниковых вод. Исследования проводились на двух участках города Курска Курской области. Источники – Святой источник преподобного Серафима Саровского, расположенный по адресу: Курская область, город Курск, Тускарный переулок, 8, находящийся в районе Боевой дачи; Святой источник Курской Коренной Знамения Божией Матери, расположенный по адресу: Курская область, город Курск, улица Жуковского. В качестве объекта были выбраны именно эти родниковые источники, так как они пользуются большой популярностью у местных жителей и, соответственно, имеют большую проходимость людей. В ходе работы изучается состояние проб воды на основании данных в соответствии с требованиями нормативных документов, которые регулируют качество вод родниковых источников. Были проведены органолептические и биохимические анализы родниковой воды исследуемых источников, отражающие наличие примесей в родниках и пригодность их для употребления людей.

Целью данной работы является изучение особенностей морфоэкологических показателей Rhodeus ocellatus и Pseudorasbora parva как инвазивных видов в верхнем течении реки Сырдарьи. Изучены морфометрические показатели этих видов рыб, проведен сравнительный анализ по этим показателям с их сородичами из Амурского бассейна, и определена взаимозависимость массы и длины тела рыб. Полученные данные показывают, что меристические и пластические параметры из верхнего течения реки Сырдарьи находятся в пределах нормы, что доказывается коэффициентами вариации. Проанализированы по коэффициенту вариации наиболее и наименее изменчивых пластических признаков к отношению длины тела рыб. Взаимозависимость между массой и длиной тела, т. е. линейный логарифмический показатель у рыб, позволяет оценить состояние популяции рыб в конкретном водоеме. Показатель был равен у Pseudorasbora parva 2.9, а у Rhodeus ocellatus 3.0. Это означает, что у данных видов рыб происходил изометрический рост, т. е. наблюдается прямая пропорция между накоплением массы тела и его линейным ростом, а популяция этих видов рыб в верхнем течении реки Сырдарьи не подвергается прессу хищников.

Основной целью данного исследования является изучение видового состава вредителей садоводческих районов республики, выявление их географического распространения и биологических особенностей, определение последствий массового размножения и вредоносности основных видов, а также биологической эффективности препарата CORAL 10% в. р. как средства борьбы с сосущими вредителями – тлями и обыкновенным паутинным клещом на яблонях. Впоследствии в фермерском хозяйстве «Курбанали Агро» Уртачирчикского района Ташкентской области провели обработку яблоневых садов. При обработке препаратом CORAL 10% в. р. в норме 0,3 л/га против тли биологическая эффективность составила 78,0% на 3-й день опыта, 89,3% на 7-й день учета и 97,2% на 14-й день опыта. При обработке препаратом против клещей эффективность составила 81,8 – 92,8 – 97,4% соответственно. По результатам вышеперечисленных исследований зафиксировано, что препарат CORAL 10% в. р., при применении против тлей и клещей при норме расхода 0,3 л/га, обладает высокой токсичностью в отношении тлей и паутинного клеща, отмечена биологическая эффективность 97,2- 97,4%, что способствует разработке эффективных методов борьбы с данными вредителями.

Цель исследования – изучение морфогенетической характеристики почв региона и изменений интенсивности плодородия почв со сравнительной точки зрения. Известно, что уровень гумуса и питательных веществ почвы определяет ее плодородие. Именно по этому поводу авторы статьи провели научные исследования на автоморфных, полугидроморфных и гидроморфных бурых почвах в Конимехском районе Навоийской области Республики Узбекистан. Авторы сделали в общей сложности 24 разреза до глубины 2,0 м, в каждом из них были взяты образцы почвы. Было проведено сравнение морфогенетических свойств изученных почв. В статье научно обосновано, что процесс накопления гумуса протекает более активно в орошаемых почвах по сравнению с изученными в данных исследованиях песчаными пустынными почвами, и оценено экологическое состояние биогеохимических показателей почв. Доказано, что формирование плодородного пахотного слоя почв пустынного региона Республики Узбекистан и обеспеченность его питательными веществами на том или ином уровне находится в прямой зависимости от культуры земледелия, то есть от человеческих факторов и экономических условий. Полевые работы и лабораторные анализы в исследованиях проводились по общепринятым методикам: «Руководство к проведению химических и агрофизических анализов почвы при мониторинге земель» и «Пособие и инструкции по проведению почвенных изысканий и составлению почвенных карт». В целом степень обеспеченности гумусом в песчаных пустынных почвах – 0,279–0,290 %, в серо-бурых почвах – 0,475–1,353 %, в серо-буро-луговых – 0,518–1,386 % и в луговых почвах – 0,526–1,420 %. Отчетливо прослеживается закономерность увеличения от автоморфных почв к гидроморфным. На данных изучаемых почвах требуется применение агротехнических мероприятий, направленных на обогащение подвижным азотом. Кроме того, сохранение выращиваемых на территории сельскохозяйственных культур и повышение продуктивности требует более широкого применения фосфорных удобрений.

Цель исследования – изучение морфологических характеристик, морфометрической изменчивости, полового диморфизма и продолжительности куколочного периода куколок Agrotis segetum в лабораторных условиях. Процесс окукливания происходил скрытым образом под кожицей гусеницы, и к моменту линьки гусеницы появилась полностью сформировавшаяся куколка (очередной этап развития бабочки). Вначале куколка бывает немного зеленоватого оттенка, затем полностью белого цвета. С задней стороны и на кремастере появляется легкое покраснение, при этом сами отростки на кремастере бывают буровато-красноватые и полностью затвердевшие. Покраснение куколки продолжается от 15 до 30 часов, после чего её цвет постепенно становится полностью красным. После покраснения цвет тела куколки становится желтовато-красным, затем красновато-бурым и, наконец, перед выходом бабочки – коричневато-красным, и приобретает почти черноватый оттенок. Выявлено, что гусеницы из числа проб, собранных и развивавшихся в агроценозах моркови, отличаются низким уровнем показателя вариабельности размеров длины и ширины тела, более ранним выходом самцов по сравнению с самками. Главное отличие в половом диморфизме куколок состоит в расположении отверстий относительно друг друга в метамере тела куколок. Данное исследование может послужить расширению диапазона научных познаний об особенностях окукливания вида Agrotis segetum, а также разработке стратегии борьбы против указанного вредителя.

Целью настоящей работы является исследование фауны гельминтов курообразных и воробьинообразных Узбекистана, выяснение распределения и трофико-экологических особенностей доминирующих групп в биогеоценозах Узбекистана. Основным материалом послужили качественные и количественные сборы гельминтов от сухопутных птиц – курообразных и воробьинообразных, которые были добыты из разнотипных биотопов Центрального, Северо-Западного и Северо-Восточного Узбекистана и исследованы известными методами вскрытия в разные сезоны в течение 2018–2024 гг. Всего исследовано методом полных гельминтологических вскрытий 2311 особей птиц, принадлежащих к 15 видам и 2 отрядам. Проведен анализ видового и таксономического разнообразия гельминтов сухопутных птиц Узбекистана. Интенсивность инвазии от единичных до десятков экземпляров. Идентифицированные гельминты оказались представителями классов Cestoda, Trematoda и Nematoda. Отмеченные гельминты оказались представителями следующих семейств из цестод – Davainaeidae, Dilepididae, Hymenolepididae, из трематод: Brachylaimidae, Collyriclidae, Eucotylidae, Plagiorchidae, Prosthogonimidae, Echinostomatidae, Notocolylidae, из нематод – Capillariidae, Ascaridiidae, Heterakidae, Subuluriidae, Acuariidae, Thelaziidae, Tetrameridae, Aproctidae, Diplotriaenidae и Splendidofilaridae. Из общего числа видов подавляющими оказались гетероксенные формы гельминтов, развитие которых протекает с участием промежуточных и резервуарных хозяев. Полученные данные по фауне гельминтов исследованных птиц Узбекистана частично подтверждают результаты предшествующих данных литературы. В авторских сборах отсутствовал целый ряд видов гельминтов. Вместе с тем выявлены виды, которые ранее не были отмечены у сухопутных птиц Узбекистана. Результаты исследования современной фауны гельминтов птиц чрезвычайно важны для разработки оптимальных методов профилактики гельминтозов домашних и промысловых курообразных в условиях Узбекистана.

Статистика статьи

Статистика просмотров за 2025 - 2026 год.

Издательство

- Издательство

- АКАДЕМИЯ ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ

- Регион

- Россия, Саратов

- Почтовый адрес

- 410056, Саратовская обл, г Саратов, Октябрьский р-н, ул им Чапаева В.И., д 56

- Юр. адрес

- 410056, Саратовская обл, г Саратов, Октябрьский р-н, ул им Чапаева В.И., д 56

- ФИО

- Бизенков Кирилл Александрович (ДИРЕКТОР)

- Контактный телефон

- +7 (___) _______