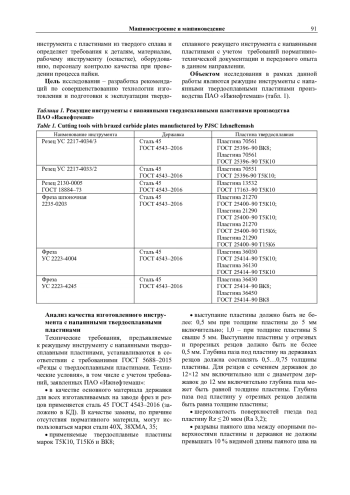

Анализ существующих технологических методов изготовления и подготовки к эксплуатации твердосплавного режущего инструмента показал, что необходима работоспособность твердосплавного режущего инструмента с отказом по следующим причинам: разрушение режущей части инструмента; потеря формы режущей части инструмента, а также физико-химическое изнашивание контактных площадок режущего инструмента. Установлено, что на качество пайки напаянных твердосплавных пластин влияет большое количество факторов, таких как марка материала корпуса державки; материал твердосплавной пластинки; марка припоя и флюса; характеристики и мощность индуктора; расстояние между индуктором и зоной пайки; степень смачивания свариваемых поверхностей и др. Работа посвящена подготовке вопросов с предоставлением технологии изготовления и эксплуатации твердосплавного режущего инструмента с целью повышения его производительности, долговечности, надежности и экономической эффективности. Проведен анализ рекламы о выявленном несоответствии качества изготовленного инструмента с напаянными твердосплавными пластинами, который показывает несоответствие требованиям нормативно-технической документации в части паяного шва. Основная причина разрушения резцов – нарушение технологии пайки – непропай. Проведен обзор работ по повышению производительности характеристик острого инструмента с пластинами из твердой области сплава, при этом вопросы, связанные с процессами пайки и подготовки поверхностей под пайку, не решены на всем уровне. Для предотвращения образования дефектов пайки инструмента с пластинами из твердого сплава в первую очередь необходимо строгое соблюдение технологии сварки, а также надежный контроль качества в процессе производства. Проведенные исследования позволяют сформулировать основные вопросы, связанные с разработкой актуальной технологической схемы, требований нормативно-технической документации.

Идентификаторы и классификаторы

Введение ффективность качества обработки, обеспечение необходимых параметров режущего инструмента и повышение его эксплуатационных характеристик остаются актуальными в настоящее время. В развитии промышленного производства необходимо повышать эффективность процессов металлообработки, при этом высокие требования, предъявляемые к режущему инструменту, заставляют много работать над технологией пайки, так как невозможно иметь высококачественный недорогой инструмент без прочного паяного шва [1, 2]. При эксплуатации режущий инструмент с напаянными твердосплавными пластинами подвергается высоким нагрузкам, таким как высокая температура при резании и механическая нагрузка при резании, приводящим к скалыванию и отлипанию пластин. Чаще всего причиной поломки является низкое качество пайки.

При изготовлении различных инструментов для токарного и фрезерного оборудования довольно часто в качестве режущей кромки используются твердосплавные напаянные пластины. Они позволяют существенно повысить скорость резания и увеличить подачу, увеличивают срок службы самого инструмента. Напайка твердосплавных пластин проводится в промышленных условиях. Данный этап производства режущего инструмента является наиболее ответственным, так как в случае нарушения режимов пайки, твердосплавные напаянные пластины могут отскочить от основания режущего инструмента.

Список литературы

1. Hao T., Du J., Su G. (2020) Механические и режущие характеристики твердосплавных инструментов с композитными покрытиями Cr/x/DLC. Международный журнал передовых производственных технологий, т. 106, № 11, стр. 5241-5254. DOI: 10.1007/s00170-020-05014-5 EDN: EIRQGN

2. Реченко Д.С., Попов А.Ю., Балова Д.Г., Гриценко Б.П. (2018) Исследование работоспособности высококачественных сменных твердосплавных пластин с упрочняющим покрытием Al-Si-N. Физический журнал, т. 1050, стр. 012067. DOI: 10.1088/1742-6596/1050/1/012067 EDN: YBIZWX

3. Верещака А.А., Табаков В.П., Григорьев С.Н. (2018) Исследование процессов износа и диффузии на передних поверхностях твердосплавных пластин с композиционным наноструктурированным покрытием Ti-TiN-(Ti,Al,Si)N. Износ, т. 416-417, с. 72-80. DOI: 10.1016/j.wear.2018.10.004 EDN: YYICJN

4. Верещака А., Табаков В., Григорьев С. (2020) Исследование влияния толщины нанослоев в износостойких слоях покрытия Ti-TiN-(Ti,Cr,Al)N на разрушение при резании и износ твердосплавного режущего инструмента. Технология поверхности и покрытий, т. 385, с. 125402. DOI: 10.1016/j.surfcoat.2020.125402 EDN: IDPDNS

5. Федотов ИВ, Сучков АН, Иванников АА (2023) Активная пайка карбида кремния с быстрозакаленным припоем TiZrCuBe. Журнал «Материалы и технологии», т. 32, № 10, стр. 4691-4701. DOI: 10.1007/s11665-022-07413-z EDN: OLHBTT

6. Балла О.М. Особенности проектирования и изготовления концевых фрез с напайными пластинками металлических сплавов винтовой формы для обработки деталей из авиационных материалов // Вестник Иркутского государственного технического университета. 2018. Т. 22, № 11(142). С. 10-33. DOI: 10.21285/1814-3520-2018-11-10-33 EDN: YPWUFF

7. Новая технология изготовления твердосплавных пластин, используемых в металлообработке. Международный журнал мехатроники и прикладной механики, 2023, т. I, № 13. DOI: 10.17683/ijomam/issue13.29 EDN: GJEQKO

8. Твердосплавные пластины и покрытия к ним для точения труднообрабатываемых нержавеющих сталей / Б. Я. Мокрицкий, В. Ю. Шелковников, Э. С. Ситамов [и др.] // Транспортное машиностроение. 2022. № 1-2(1-2). С. 60-68. DOI: 10.30987/2782-5957-2022-01-02-60-68 EDN: KHVZXY

9. Корусенко П.М., Несов СН, Поворознюк СН (2020) Структура композиционных покрытий на основе нитрида титана, сформированных методом конденсации с ионной бомбардировкой. Journal of Physics, т. 1441, стр. 012010. DOI: 10.1088/1742-6596/1441/1/012010 EDN: BAGDDF

10. Пинахин И.А., Ягмуров МА, Врублевская С.С. (2021) Влияние износостойкости твердосплавного режущего инструмента на эффективность технологического процесса при тяжелых условиях резания. Трение и износ, т. 42, № 6, с. 473-477. 10.3103/S1068366621060064. DZKWM. DOI: 10.3103/S1068366621060064.EDNDZKWM EDN: DZKWMT

11. Оценка долговечности твердосплавных обрабатывающих инструментов на эффективности технологического процесса при условии условий резания / И. А. Пинахин, М. Моради, М. А. Ягмуров [и др.] // Трение и износ. 2021. Т. 42, № 6. С. 717-724. DOI: 10.32864/0202-4977-2021-42-6-717-724 EDN: HLPWLS

12. Straka Ľ., Kuchta P. (2023) Качество поверхности карбидного металла после электроэрозионной обработки. Международный журнал инженерных и управленческих наук, т. 8, № 2, стр. 31-38. DOI: 10.21791/ijems.2023.2.4 EDN: PVDNRH

13. Пашков ИН, Мисников ВЕ, Морозов ВА (2021) Влияние состава припоя и флюса на термостойкость паяных резцов PDC. Welding International, т. 35, вып. 1-3. DOI: 10.1080/09507116.2021.1963535 EDN: EDMEVO

14. Исследование состава припоя и флюса на термическую стабильность паяных PDC резцов / И. Н. Пашков, В. Е. Мисников, В. А. Морозов [и др.] // Сварочное производство. 2021. № 1. С. 44-50. DOI: 10.34641/SP.2021.1034.1.003 EDN: XTZQZM

15. Исследование электроэрозионной обработки поверхностей твердосплавных пластин на их фазовый состав и пайку режущих элементов из нитридной керамики / В. С. Урбанович, Т. Д. Маликина, Е. О. Лавыш [и др.] // Известия Национальной академии наук Беларуси. Серия физико-технических наук. 2019. Т. 64, № 3. С. 286-295. DOI: 10.29235/1561-8358-2019-64-3-286-295 EDN: STWSLK

16. Михайлов М. И., Самсонов Д. В., Струневская Н. В. Анализ прочности напаянных резцов при отрезке прибыли корпусной осесимметричной заготовки // Вестник Гомельского государственного технического университета им. П. О. Сухого. 2016. № 4 (67). С. 3-12. EDN: XXQHCX

17. Коноводов В.В., Валентов А.В., Ретюнский О.Ю., Есекуев Ш.Б. (2016) Методы прогнозирования напряжений в режущих пластинах, паяных железоуглеродистым припоем. Серия конференций IOP: Материаловедение и машиностроение: Всероссийская научно-практическая конференция «Обработка материалов: современные проблемы и решения», Юрга, 26–28 ноября 2015 г. IOP Publishing Ltd, 2016, с. 12026. DOI: 10.1088/1757-899X/125/1/012026 EDN: VXXGTH

18. Использование паяльного сплава cumnco для формирования адгезионного слоя, слоевстого композитного покрытия (cumnco-tinizr) быстрым газопламенным напылением с финишной ТВЧ-обрботкой покрытия (cumnco-tinizr)-подложка (ст.45) для повышения адгезии / Э. Ю. Балаев, Д. А. Клепиков, В. Н. Елисеев, Г. В. Шилов // Международный журнал перспективных исследований, 2022, вып. 12, нет. 3, стр. 66-82. DOI: 10.12731/2227-930X-2022-12-3-66-82 EDN: ZJXJJZ

19. Исследование параметров селективного лазерного плавления на текстурах и физико-механических свойствах изделий из нержавеющей хромоникелевой стали / А. А. Хлыбов, Д. А. Рябов, А. А. Соловьев [и др.] // Вестник ИжГТУ имени М. Т. Калашникова. 2023. Т. 26, № 4. С. 33-41. DOI: 10.22213/2413-1172-2023-4-33-41 EDN: CXEZPE

20. Девятов Д. А., Чернова А. А. Оценка возможностей эволюции формирования технологических процессов в мелкосерийном производстве / Д. А. Девятов, // Вестник ИжГТУ имени М. Т. Калашникова. 2023. Т. 26, № 3. С. 67-74. DOI: 10.22213/2413-1172-2023-3-67-74 EDN: BPFFQA

Выпуск

Другие статьи выпуска

В статье разработаны разработки входной защитной цепи, общее назначение которой - ограничение сигналов большой мощности, поступающих в радиочастотный тракт КВ-приемника по антенному входу. Входная защитная цепь предохраняет тонкие узлы и элементы приемника от перегрузки и выхода из конструкции. Потребность в надежности, безопасности работы сложных систем и комплексов связи с каждым годом только возрастает. Актуальность защиты входных цепей проявляется при малом разнесении приемника источника и помех, в условиях радиоэлектронной борьбы. Принцип действия разработанной схемы основан на управлении релейным переключателем. Описана методика выбора параметров компонентов, применяемых в схеме. Приведены практические испытания опытных образцов входной защитной цепи, установленной на входе выпускаемого КВ-приемника. В ходе практического эксперимента были выявлены недостатки, которые не были отражены в имитационной модели, построенной в среде NI Multisim. В частности, это локальный нагрев компонентов на печатной плате, вызванный емкостным сопротивлением и слабым затуханием фильтра, вносимым на частоте 23…30 МГц. Отмечены пути доработки действующей цепи защиты. Важная формулировка схемы заключается в том, что после проведения доработки контура входного детектора разработанную схему можно применять на частотах УКВ-диапазона до 520 МГц. К характеристикам схемы следует следующее малое время проведения - 1,27 мс, вносимое затухание - менее 0,01 дБм. Установлено, что изделие сохраняет работоспособность после подачи на вход антенны синусоидального ВЧ-сигнала в течение 15 минут с ЭДС 100 В на различных рабочих частотах.

В промышленности и в системах вооружения большое место занимают устройства, которые обладают интеллектуальными возможностями. Вычислительные ресурсы могут быть использованы более эффективно, если устройства объединены в беспроводную сеть, по которой происходит управление объектами. Такая сеть может быть подсистемой глобального интернета либо представлять автономную локальную сеть. Для построения локальной сети одной из ключевых проблем является выбор радиомодулей, на основе которых реализуется беспроводной обмен данными. При выборе модулей следует учитывать частотный диапазон и функциональные возможности. Если по частотному диапазону разработчики и пользователи имеют ограничения, то к функциональным возможностям в современных системах передачи информации предъявляются самые разнообразные требования. Своими специфическими требованиями обладают системы передачи информации, которые используются в военных целях. Особое внимание обращается на достоверность передачи информации в сложной электромагнитной обстановке, потребление энергии и противодействие организованным помехам. В настоящей статье анализируются технические характеристики радиомодулей, предназначенных для передачи сигналов в различных частотных диапазонах. Проанализированы также возможные протоколы взаимодействия локальных сетей, и на основании проведенного исследования выработаны рекомендации по их использованию при проектировании систем передачи информации по принципу интернета вещей для систем передачи информации в сложной помеховой обстановке, которая характерна для военных систем.

Существующий известный амплитудный вихретоковый метод измерения толщины неэлектропроводящего покрытия на немагнитном металлическом основании не обеспечивает современные потребности в точности измерения. Сильное влияние на результат измерений оказывает изменение удельной электрической проводимости основания. Целью данного исследование является повышение достоверности измерений толщины неэлектропроводящих покрытий на немагнитных металлических основаниях за счет учета (подавления) влияния удельной электрической проводимости оснований. Для достижения указанной цели использован трехобмоточный трансформаторный скомпенсированный вихретоковый преобразователь. Его выходной сигнал в комплексном виде представлен действительной и мнимой составляющими на комплексной плоскости, что позволяет реализовать амплитудно-фазовый метод вихретокового неразрушающего контроля. Описан разработанный метод двухпараметровой обработки сигнала, основанный на алгоритме определения принадлежности точки многоугольнику. Для его реализации используется двухмерная градуировка толщиномера с использованием нескольких образцовых оснований с разной удельной электрической проводимостью, которая на комплексной плоскости отображается в виде веерообразной сетки. Указанный алгоритм определяет, какому участку этой сетки принадлежит сигнал вихретокового преобразователя, а порядковый номер определяемого участка является одновременно мерой толщины покрытия и удельной электрической проводимости основания как независимых величин. Описана методика выбора количества градуировочных точек, основанная на выборе оптимального интервала между ними по критериям вероятности распределения результатов измерений. Разработана установка - имитатор толщины неэлектропроводящих покрытий, соединяемая двухсторонней связью с градуируемым толщиномером и реализующая его автоматическую градуировку. Приведены результаты испытания реализованного метода измерения толщины неэлектропроводящего покрытия на немагнитном металлическом основании, показавшие уменьшение отклонения результатов измерения толщины покрытия под влиянием удельной электрической проводимости основания на два порядка.

В рамках образовательной технологии 4.0 представлено инновационное решение для стоматологического образования - антропоморфный стоматологический симулятор, сочетающий в себе преимущества робототехники, виртуальной и дополненной реальности. Интеграция шестиосевого робота-манипулятора KUKA с виртуальной средой Unity обеспечивает высокую степень реалистичности при моделировании стоматологических процедур. Использование нейронных сетей позволяет объективно оценивать качество выполнения задач студентами, анализируя видеопоток с камер, установленных внутри ротовой полости симулятора. Целью исследования является построение элементов образовательной среды на базе технологии 4.0 на основе геймификации и использования аватаров. Научная новизна исследования заключается в уникальном сочетании промышленного робота, VR/AR технологий и искусственного интеллекта для создания персонализированной и интерактивной обучающей среды. Методика разработки включает создание виртуальной модели челюсти, программирование робота для выполнения точных движений, обучение нейронных сетей на большом объеме данных. Результаты показали, что разработанный симулятор значительно повышает эффективность обучения, сокращает время адаптации студентов и позволяет проводить объективную оценку их навыков. Перспективы развития включают интеграцию с другими медицинскими симуляторами, создание адаптивных учебных программ и применение искусственного интеллекта для более глубокого анализа данных обучения. Примеры, представленные в статье, подтверждают эффективность предложенного подхода и открывают новые перспективы в разработке инновационных обучающих симуляторов для стоматологии. Антропоморфный стоматологический симулятор, представленный в статье, позволяет применять технологии дополненной реальности в обучении стоматологов в дистанционном режиме, а также проводить симуляцию различных заболеваний, что значительно улучшит практическую подготовку преподавателей и студентов к работе с пациентами.

В статье представлено исследование по нахождению зависимости между составом размещаемого антенного оборудования базовой станции сотовой связи с учетом высоты его подвеса и нагрузкой на кровлю под опорами проектируемых конструкций антенных трубостоек, устанавливаемых на крышах зданий. Новые стандарты телекоммуникаций, направленные на улучшение качества и скорости беспроводной связи и интернета, предполагают сгущение существующей сети, увеличение количества базовых станций сотовой связи. В городах с большой плотностью населения и густой застройкой для размещения антенного оборудования проектируются антенные трубостойки на кровле зданий. Выбор места установки конструкции осуществляется в процессе проведения изысканий при взаимодействии сотового оператора, строительной организации и арендодателя. Ввиду необходимости проверки несущих строительных конструкций крыш на предмет возможности установки трубостоек в каждом конкретном случае проектная организация выполняет поверочный расчет нагрузочной способности. При отрицательном заключении требуется повторное проведение изысканий и согласование вновь выбранной позиции. Предлагается сформированное в ходе исследования уравнение, которое при использовании исходных данных, содержащихся в техническом задании на проектирование, визуальном обследовании и ознакомлении с проектной документацией на здание, позволит определять величину нагрузок под опорой проектируемой конструкции и давать оценку возможности размещения трубостойки до выполнения расчетов в программных комплексах. Для разработки уравнения по установлению зависимостей факторов полезной нагрузки от антенного оборудования и величины усилий на кровлю здания под загруженной опорой трубостойки использован метод корреляционно-регрессионного анализа. Результаты исследования позволят повысить эффективность проведения изысканий, что сведет к минимуму риски пересогласований и уменьшит временные затраты на проектирование.

Разработан и исследован алгоритм непрерывной дискретной свертки на процессоре TMS320F28377D, реализованный на базе быстрого преобразования Фурье. Данный алгоритм применим для навигации мобильных роботов при вычислении временных интервалов лазерных дальномеров и веерных маяковых лазерных систем. Преимуществом является невосприимчивость лазерного излучения к радиосигналам, что обеспечивает высокую помехозащищенность, в том числе и от средств радиоэлектронной борьбы. Разработан и исследован цифровой дискретный быстродействующий полосовой фильтр высоких порядков на процессоре TMS320F28377D для навигации мобильных роботов. Предлагается применение разработанного полосового фильтра в маяковых лазерных навигационных системах с целью увеличения скорости вычисления координат мобильных роботов при решении задачи быстрой свертки. Представлен оптимальный с точки зрения минимума времени вычисления алгоритм быстрой свертки на основе цифрового непрерывного полосового фильтра Баттерворта. Разработанный фильтр Баттерворта 22-го порядка реализован на цифровом сигнальном процессоре TMS320F28377D с применением двойного буфера с параллельной записью и обработкой данных от аналого-цифрового преобразователя. Особенностью реализации полосового фильтра является его работа в режиме реального времени для поиска сигналов лазеров навигационных маяков в заданной полосе частот. Для повышения скорости обработки данных использованы два модуля прямого доступа к памяти DMA, модуль ускорителя CLA процессора TMS320F28377D. Получена корреляционная функция, вычисленная и в результате свертки исходного сигнала с эталонным сигналом заданной частоты и отфильтрованная фильтром низкой частоты методом скользящего среднего. Максимум вычисленной корреляционной функции показывает задержку времени между началом передачи импульсов маяка и временем приема на фотодиоде. Данное время задержки показывает азимут на маяк. Лазерная система маяков для навигации роботов по сравнению с радиотехнической аппаратурой обладает следующими преимуществами: меньшей погрешностью измерения дальности, небольшими размерами оптических систем по сравнению с размерами радиолокационных антенн и высокой разрешающей способностью по углам за счет узкого пучка зондирующего излучения. Высокая помехоустойчивость лазерной системы маяков, в том числе к преднамеренным помехам, позволяет решать навигационные задачи в условиях подавления глобальных навигационных систем (типа GPS и ГЛОНАСС), когда средства автономной навигации не могут полностью обеспечить данными систему управления роботами. Время выполнения свертки на процессоре TMS320F28377D составляет 1,8 мс.

Актуальность исследования динамики зубчатых передач повышается с развитием конструкций редукторных приводов - увеличением их быстроходности и повышением удельной передаваемой нагрузки. В стандартизованных методиках вопрос оценки динамических нагрузок в зубчатых передачах рассматривается ограниченно и требует значительной доработки. В статье описываются известные типы поломок и последствия высокой динамической нагруженности при работе редукторов авиационных двигателей. Проведен обзор существующих методик оценки динамики редукторов, а также предложен оригинальный подход к моделированию динамических процессов в зубчатых передачах, определению динамических нагрузок и собственных частот колебаний, сформированный на опыте исследования поломок и доводки высоконагруженных авиационных зубчатых колес. Сформулированы рекомендации по снижению виброактивности зубчатых передач на этапе проектирования, а также качественные подходы к анализу технического состояния трансмиссий на основе методов вибродиагностики. Описана динамическая модель цилиндрической зубчатой передачи, рассматривающая в качестве основного источника возбуждения крутильных колебаний и динамических нагрузок переменную жесткость зацепления. Расчет функции жесткости зацепления пары зубчатых колес с помощью метода конечных элементов позволяет оценивать влияние параметров геометрии зубьев, в том числе и микрогеометрии, например, профильной модификации. С помощью разработанной динамической модели сформулированы рекомендации к снижению уровней шума и вибраций в цилиндрических зубчатых передачах, а также диагностический признак развития усталостных трещин в ножке зуба. Динамическая модель была валидирована при экспериментальных исследованиях на натурном стенде ФАУ «ЦИАМ имени П. И. Баранова» с проведением динамического тензометрирования зубчатых колес.

В данном исследовании представлена имитационная модель для оценки производственной устойчивости роботизированной линии розлива газированных напитков в стеклянные бутылки объемом 0,5 литра. Целью исследования являлась разработка имитационной модели для анализа факторов, влияющих на стабильность работы и производственный баланс линии. Модель учитывает стохастические характеристики времени обработки на каждой станции, вероятность отказов и восстановления оборудования, а также динамику заполнения буферов, что позволяет оценить и поддерживать стабильность работы линии. В ходе моделирования были исследованы гипотезы о влиянии емкости буферов на коэффициент общей эффективности оборудования и процессы планирования ресурсов на основе данных о частоте отказов. Результаты моделирования показали, что существует оптимальное значение емкости буферов, при котором достигается максимальная эффективность линии. Разработанная имитационная модель предоставляет эффективный инструмент для анализа и оптимизации процесса управления емкостью буфера в линии розлива. Научная новизна исследования заключается в интеграции стохастических методов и динамики производственного процесса с вероятностью изменения показателей качества продукции на каждом этапе. Практическая значимость работы состоит в возможности непосредственного применения модели для оптимизации производственных линий и повышения их конкурентоспособности на рынке.

Развитие современных технологий открывает новые возможности производства и использования центроидных механизмов, в том числе планетарных роторных гидромашин. Задача профилирования некруглых зубчатых колес таких гидромашин пока не получила своего окончательного решения. Разработанные ранее методы либо не обеспечивали приемлемую форму зубьев, либо требовали наличия повышенных зазоров в зацеплениях. В данной статье задача проектирования гидромашин решается на базе анализа общих принципов строения трехзвенных центроидных механизмов. Изучаются особенности проектирования центроидных механизмов с круглыми и некруглыми колесами. Подчеркивается значение теорем Аронгольда – Кеннеди и Виллиса в геометрическом синтезе таких механизмов. Применительно к синтезу некруглых зубчатых колес планетарного механизма с плавающими сателлитами установлено, что в этом механизме переносное движение сателлитов не может осуществляться с постоянной угловой скоростью. Углубленный анализ вопроса позволил разработать более точный метод проектирования рабочего механизма планетарно-роторных гидромашин. Этот метод включает следующие этапы: выбор параметров прототипа проектируемого рабочего механизма гидромашины – исходного, расчетного круглозвенного планетарного механизма; выбор расчетных траекторий центра сателлита в системах координат, связанных с каждым из центральных зубчатых колес, которые описываются общей циклической функцией; расчет угловых положений сателлита, соответствующих различным фазам его движения; расчет поправки радиального положения сателлита, задающего профиль зубьев эпицикла; графическое построение профилей некруглых колес как огибающих производящего сателлита. Новый метод обеспечивает отсутствие интерференции зубьев и благоприятные условия передачи движения в зубчатых зацеплениях. Метод достаточно прост и может быть использован широким кругом инженеров-расчетчиков на базе отечественных программных комплексов.

Полимерные композиционные материалы в виде антифрикционных покрытий в настоящее время широко применяются в тяжелонагруженных низкоскоростных трибосистемах самых разных машин, обеспечивая значительные ресурсы узлов трения. Использование жидких смазочных материалов позволяет расширить скоростной диапазон их применения, поскольку обеспечивает переход от граничного трения самосмазыванием к жидкостному трению в условиях гидродинамики. Тогда во время пусков и выбегов будут работать покрытия, а в стационарном режиме – смазка. Движущийся в рабочем зазоре жидкий смазочный материал неизбежно содержит атмосферные газы, которые значительно влияют на эксплуатационные свойства смазочного материала, и в первую очередь на его сжимаемость. Поэтому введение параметра сжимаемости в модель позволяет более точно предсказать поведение смазочного вещества и эффективность смазки в различных режимах работы подшипника. Данное исследование включает разработку и анализ математической модели микрополярного смазочного материала в подшипнике с полимерным покрытием на опорной поверхности подшипниковой втулки. Модифицированная конструкция подшипника предусматривает наличие полимерного покрытия с канавкой, что способствует улучшению распределения смазочного материала и повышению долговечности системы. Новизна работы заключается в разработке методики инженерных расчетов конструкции радиального подшипника скольжения с полимерным покрытием при наличии канавки с учетом сжимаемости, позволяющих определить величину основных триботехнических параметров. Целью работы является оценка износостойкости модифицированной конструкции радиального подшипника скольжения при учете сжимаемости микрополярного смазочного материала. На основе уравнения движения исследуемого жидкого смазочного материала, уравнения неразрывности и уравнения состояния получены новые математические модели, учитывающие дополнительно сжимаемость смазочного материала. Результаты исследования показали, что модифицированная конструкция подшипника с нанесенным полимерным покрытием и канавкой значительно улучшает его эксплуатационные характеристики. Отмечено уменьшение коэффициента трения в сравнении с традиционными конструкциями. Модифицированная конструкция радиального подшипника скольжения позволила уточнить при учете дополнительного фактора сжимаемости смазочного материала – коэффициент трения – на 8…11 % в диапазоне исследованных режимов.

Одной из причин, ограничивающих нагрузочную способность зубчатых передач, является неполное прилегание зубьев, вызванное неточностью изготовления и деформацией деталей редуктора. Равномерное распределение контакта зубьев по всей ширине венца обеспечивают колеса, составленные из отдельных зубчатых дисков. Адаптивность зубчатого венца составного колеса достигается преодолением сил трения или упругой податливостью специальных элементов. В статье приводятся базовые конструкции составных колес с дополнительными фрикционными дисками и зубчатыми дисками, имеющими спицы. Целью исследования является количественная оценка компенсаторных возможностей составных зубчатых колес. Важнейшим параметром, определяющим адаптивность колеса, является толщина составляющих его зубчатых дисков. Рассматривается влияние на нагрузочную способность тонких зубчатых дисков: краевого эффекта при распределении контактных напряжений; устойчивости зуба как консольной балки. Исследование выполнялось с использованием аппарата сопротивления материалов и метода конечных элементов. Установлено, что лимитирующим фактором является устойчивость зуба. Без риска снижения относительной нагрузочной способности зацепления толщину зубчатого диска можно уменьшать вплоть до 0,1 модуля. Поломка зуба из-за неравномерности распределения нагрузки вдоль его оси в колесах, составленных из многих дисков, практически исключается. Неравномерность распределения контактной нагрузки снижается обратно пропорционально числу зубчатых дисков. Конструкции составных зубчатых колес с упругими элементами, в частности со спицами, по предельным углам перекоса осей зубьев несколько уступают системам, в которых используются фрикционные элементы. Тем не менее их компенсаторные возможности на порядок выше, чем у монолитных зубчатых колес.

Статистика статьи

Статистика просмотров за 2025 - 2026 год.

Издательство

- Издательство

- Ижгту

- Регион

- Россия, Ижевск

- Почтовый адрес

- 426069, Удмуртская Республика, город Ижевск, Студенческая ул., д.7

- Юр. адрес

- 426069, Удмуртская Респ, г Ижевск, ул Студенческая, д 7

- ФИО

- Губерт Александр Викторович (ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ РЕКТОРА)

- E-mail адрес

- info@istu.ru

- Контактный телефон

- +7 (341) 2776055